関西大学特命教授 楠見晴重

消えゆく森林

近年、世界の様々な地域において気候変動に起因する自然災害が多発している。例えば高温・少雨による自然発火による森林火災、集中豪雨による大規模洪水災害、乾燥地の拡大などが挙げられる。気候変動の原因の一つに温室効果ガスの排出による地球温暖化の進行が言われている。

これら温室効果ガスは化石燃料から排出されるために、その削減が世界各国で取り組まれている。更に二酸化炭素を吸収する森林の伐採が地球規模で進んでいることも、温室効果ガスの上昇に拍車をかけている。

特に地球上の多くの二酸化炭素を吸収し、かつ光合成による酸素を放出している南米アマゾン地域では、違法伐採や放牧によって毎分サッカー場面積の1.5倍のペースで森林伐採が急激に加速している。

上述した高温・少雨による森林火災も毎年頻発しており、2023年夏には、カナダ西部と東部において発生した森林火災による消失面積は13万1000平方キロとなり、これはギリシャの国土とほぼ同じ面積であり、かつ2016、2019、2020、2022年にカナダで発生した森林火災による合計消失面積を上回り、カナダにおける森林火災は地球上の森林火災の約25%を占めていると言われている。

これら現在世界で起こっている異常気象に伴う災害の発生を如何に抑えていくかは、地球規模による大きな課題である。すなわち、温室効果ガスの排出抑制とともに、温室効果ガスを吸収する森林環境の保全、育成を同時に進めることが重要であるが、特に森林の育成には長い時間を要する。

再生可能エネルギーの課題

一方、我が国は温室効果ガスを削減するために、再生可能エネルギーの占める割合を国策として増加させてきた。再生可能エネルギーの代表的なものとしては、太陽光発電の普及である。

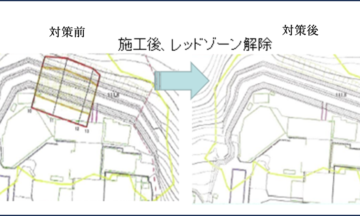

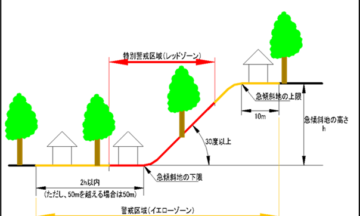

政府は賦課金(家庭の電気料金に含まれている。)制度によって、太陽光発電設備の設置を増やしてきた。しかし太陽光発電設備の約20%が土砂災害リスクの高い所に立地していることが判明した。すなわち土砂災害特別警戒区域、土砂災害危険箇所、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域のいずれかに立地している太陽光発電設備は1658箇所(2022年10月時点)にのぼる。

平地が国土の約30%しかない我が国には、太陽光発電設備が危険な斜面にも設置されていることは大きな問題である。また、斜面などに設置されている太陽光発電設備の多くは、樹木の伐採後に建設され、あるいは既存の太陽光発電設備周辺においては、無届け伐採なども確認されている。

資源エネルギー庁によると原子力発電所1基分(100万キロワット)を太陽光発電で賄うためには、山手線内側に相当する面積が必要とされている。陸上風力発電は更にその2~3倍の面積が必要とされている。今後も太陽光発電設備が建設されることになると、未利用地が多い森林もしくは自然斜面が建設対象地となり、森林伐採がさらに進むことが大いに懸念される。

更には地盤の保水力の低下とともに、斜面の安定性が損なわれ、土砂災害の危険性が増すことになる。近年では気候変動の影響で短時間集中豪雨が過去に比べて約2倍になっていることから、人命に関わる土砂災害が多発することが危惧される。2021年7月3日、熱海市伊豆山土石流災害が発生し28名が死亡したが、これは不法盛土と斜面に設置した太陽光発電開発に起因していると言われている。

また斜面に設置された太陽光発電設備は民間によるものが大半であることから、太陽光発電設備の維持管理への投資はされても、斜面の安全性への配慮はほとんどなされていない。2022年10月には経済産業省から「再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会」から提言書が出されているが、関連する問題が経済産業省、国土交通省、農林水産省、環境省と横断的になっていることから、太陽光発電設備の立地に特化した具体的対策は打ち出されていない。

太陽光発電設備は、今後とも増加していくことが予想されるが、森林伐採や斜面への立地、環境、景観への懸念、あるいは廃棄処理等の問題点が多く指摘されており、特に設置される場所の近隣住民とのトラブルは増加の一途を辿っている。

再生可能エネルギーを進める上で、二酸化炭素を吸収する森林伐採は避ける必要があることから、自然災害の防止や森林環境の維持育成も考慮したエネルギー政策を早急に進め、かつ環境先進地域のヨーロッパにおいてもクリーンエネルギーとして位置付けされた、原子力発電の利用を促進して、近年のAIの加速度的普及による電力消費の増大に対応すべきである。